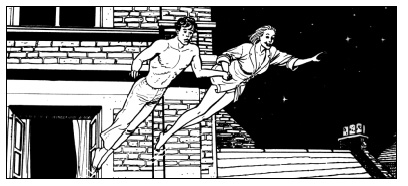

Persone comuni in circostanze straordinarie”: è la “filosofia” di Steven Spielberg, e può benissimo adattarsi al mondo di Dylan Dog. Le storie di Dylan si svolgono nella realtà di tutti i giorni (che non viene mai “modificata”: i mostri o gli alieni non diventano mai di dominio pubblico, alla fine ritornano in ogni caso nel regno della fantasia), e i personaggi, sono appunto persone comuni, coinvolte e travolte dagli enigmi e dalle paure degli incubi. Le avventure di Dylan Dog si svolgono ai nostri giorni, quasi sempre a Londra o comunque in Inghilterra, e comprendono praticamente tutti gli aspetti del fantastico (dall’horror alla fantascienza vera e propria). Ma spesso i racconti di fantasia costituiscono un pretesto per cominciare dal protagonista, affrontare tematiche sociali di attualità, purtroppo reali, quali l’emarginazione, la vivisezione, la droga, il razzismo, la violenza e i soprusi del potere.

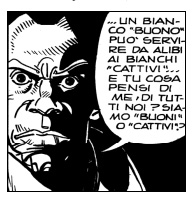

Persone comuni in circostanze straordinarie”: è la “filosofia” di Steven Spielberg, e può benissimo adattarsi al mondo di Dylan Dog. Le storie di Dylan si svolgono nella realtà di tutti i giorni (che non viene mai “modificata”: i mostri o gli alieni non diventano mai di dominio pubblico, alla fine ritornano in ogni caso nel regno della fantasia), e i personaggi, sono appunto persone comuni, coinvolte e travolte dagli enigmi e dalle paure degli incubi. Le avventure di Dylan Dog si svolgono ai nostri giorni, quasi sempre a Londra o comunque in Inghilterra, e comprendono praticamente tutti gli aspetti del fantastico (dall’horror alla fantascienza vera e propria). Ma spesso i racconti di fantasia costituiscono un pretesto per cominciare dal protagonista, affrontare tematiche sociali di attualità, purtroppo reali, quali l’emarginazione, la vivisezione, la droga, il razzismo, la violenza e i soprusi del potere. E l’impegno civile è un’altra componente fondamentale del successo della serie presso i giovani, tanto che Dylan è stato spesso scelto come “testimonial” di campagne pubblicitarie gratuite, patrocinate dal governo o comunque da istituzioni pubbliche, contro piaghe quali appunto la droga o l’emarginazione razziale. Al di là, comunque, dei vari argomenti trattati, è soprattutto importante il modo in cui un’avventura viene scritta: per esempio, un racconto dell’orrore, magari apparentemente banale nel soggetto, può essere sceneggiato, quasi paradossalmente, come una “sophisticated comedy”, oppure come una demenziale sarabanda di episodi folli e grotteschi, o ancora come una storia d’amore e morte, triste e commovente.

E l’impegno civile è un’altra componente fondamentale del successo della serie presso i giovani, tanto che Dylan è stato spesso scelto come “testimonial” di campagne pubblicitarie gratuite, patrocinate dal governo o comunque da istituzioni pubbliche, contro piaghe quali appunto la droga o l’emarginazione razziale. Al di là, comunque, dei vari argomenti trattati, è soprattutto importante il modo in cui un’avventura viene scritta: per esempio, un racconto dell’orrore, magari apparentemente banale nel soggetto, può essere sceneggiato, quasi paradossalmente, come una “sophisticated comedy”, oppure come una demenziale sarabanda di episodi folli e grotteschi, o ancora come una storia d’amore e morte, triste e commovente.  Mai in un fumetto è stato così determinante non tanto “cosa” si racconta, ma “come” lo si racconta: un’alchimia difficilissima, costantemente in bilico tra generi diversi e spesso opposti tra loro, amalgamati in una formula misteriosa, impossibile da spiegare, probabilmente irripetibile, e di cui forse neanche l’autore stesso è del tutto consapevole. In ogni caso, una formula tanto ignota quanto vincente, un fenomeno unico che ha determinato un trionfo senza precedenti nel fumetto italiano e che ha fatto di Dylan Dog non solo un enorme successo di vendita, ma anche un fatto culturale e di costume ormai entrato stabilmente nell’immaginario collettivo. “Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni…”.

Mai in un fumetto è stato così determinante non tanto “cosa” si racconta, ma “come” lo si racconta: un’alchimia difficilissima, costantemente in bilico tra generi diversi e spesso opposti tra loro, amalgamati in una formula misteriosa, impossibile da spiegare, probabilmente irripetibile, e di cui forse neanche l’autore stesso è del tutto consapevole. In ogni caso, una formula tanto ignota quanto vincente, un fenomeno unico che ha determinato un trionfo senza precedenti nel fumetto italiano e che ha fatto di Dylan Dog non solo un enorme successo di vendita, ma anche un fatto culturale e di costume ormai entrato stabilmente nell’immaginario collettivo. “Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni…”.  Così ha dichiarato Umberto Eco lo scrittore e semiologo italiano più famoso nel mondo, autore de “Il nome della rosa”. E Dylan Dog (o meglio Sclavi, che di Eco è un grandissimo ammiratore) ha voluto in qualche modo rendere omaggio al grande intellettuale, citando spesso brani dei suoi libri, e addirittura facendone il protagonista (sotto le riconoscibilissime sembianze di un certo professor Humbert Coe) de “Lassù qualcuno ci chiama”, che è anche tra le più belle dell’intera serie. E per finire, qualche nota sull’indirizzo di Dylan Dog.

Così ha dichiarato Umberto Eco lo scrittore e semiologo italiano più famoso nel mondo, autore de “Il nome della rosa”. E Dylan Dog (o meglio Sclavi, che di Eco è un grandissimo ammiratore) ha voluto in qualche modo rendere omaggio al grande intellettuale, citando spesso brani dei suoi libri, e addirittura facendone il protagonista (sotto le riconoscibilissime sembianze di un certo professor Humbert Coe) de “Lassù qualcuno ci chiama”, che è anche tra le più belle dell’intera serie. E per finire, qualche nota sull’indirizzo di Dylan Dog.  Di strade e piazze dedicate a Craven (che fu un importante uomo politico della città) a Londra ce ne sono più d’una. Ma quando Sclavi – che, tra l’altro, non è mai stato nella capitale inglese – scelse Craven Road 7 per la casa di Dylan fu per un omaggio al regista Wes Craven, e la “sua” Craven Road è totalmente di fantasia. Ciò non toglie che numerosi lettori siano andati in “pellegrinaggio” a Londra a quell’indirizzo. Dove, come qualcuno ci ha scritto, sembra sorga… un ristorante italiano.

Di strade e piazze dedicate a Craven (che fu un importante uomo politico della città) a Londra ce ne sono più d’una. Ma quando Sclavi – che, tra l’altro, non è mai stato nella capitale inglese – scelse Craven Road 7 per la casa di Dylan fu per un omaggio al regista Wes Craven, e la “sua” Craven Road è totalmente di fantasia. Ciò non toglie che numerosi lettori siano andati in “pellegrinaggio” a Londra a quell’indirizzo. Dove, come qualcuno ci ha scritto, sembra sorga… un ristorante italiano.